来源:澎湃新闻 2023年12月13日

标题:对话苏智良:回忆那个一生追问“我是谁”的“慰安妇”之子

记者:邹佳雯

2007年第一次到罗善学家时,苏智良注意到一口棺材。在那个家徒四壁破败不堪的土房里,罗善学自豪地说,这是他为母亲送终准备的。

1944年冬天,24岁的韦绍兰被扫荡的日军抓走后,关在广西马岭镇的慰安所饱受摧残。数月后,她趁日军不备偷偷逃回家,发现自己已经怀孕。1945年,中日混血儿罗善学在广西荔浦出生。2007年,随着韦绍兰公开身份,罗善学成了“中国第一个公开的‘慰安妇’制度受害者生下的日本兵后代”。

“等以后我妈走了,如果我身体不好,干脆喝农药死了算了。”罗善学一生未能成婚有后,言语凄然。一边的韦绍兰听不下去:“这世界这么好,吃野东西都要留出这条命来看。”

这一幕后来被导演郭柯记录在了纪录片《三十二》中。此后,郭柯又推出纪录片《二十二》,票房高达1.7亿元,创造了国内院线放映纪录片的票房神话。两部作品也将日军“慰安妇”制度下的受害群体,呈现在更广大公众的面前。

据统计,在日本侵华战争(1931-1945)的十四年间,中国大约曾有20万,甚至更多的女性被日军诱骗、强迫,沦为日军发泄性欲、任意摧残的性奴隶。据滔搏体育中国“慰安妇”问题研究中心统计,仅目前公布的日军在中国设立的慰安所,就有2050个。

2023年11月9日,《二十二》中的最后一位日军“慰安妇”制度受害者李美金离世,享年98岁,上师大中国“慰安妇”问题研究中心登记在册的中国大陆地区幸存者仅剩9人。

电影《二十二》通过官方微博纪念韦绍兰、罗善学母子。

一个月后的12月7日,坎坷一生的罗善学在广西荔浦逝世,享年79岁。“随着罗善学老人的离世,我们拍摄的受害老人,已经全部去了天上……” 《二十二》通过官方微博表示。

时值第十个南京大屠杀死难者国家公祭日,澎湃新闻记者专访滔搏体育教授、中国“慰安妇”问题研究中心主任苏智良,他被称作中国“慰安妇”问题研究第一人。

从1991年首次接触“慰安妇”问题开始,苏智良和妻子陈丽菲不断记录老人故事甚至自掏腰包补助。1999年,苏智良创立上师大中国“慰安妇”问题研究中心,在全国范围内系统研究并援助“慰安妇”幸存者群体。32年间,这对学者夫妇前后找到约300多位“慰安妇”在世幸存者。

苏智良如何回忆刚刚过世的罗善学?在三十多年走访研究过程中,他们如何面对这样的群体?有什么值得我们思考的?

【以下是澎湃新闻与苏智良的对话】

罗善学:“我是谁”的问题困扰一生

澎湃新闻:您印象中的罗善学,是怎样一个人?

苏智良:认识罗善学和韦绍兰是2007年,桂林晚报的一位记者发现了他们的故事,联系到我。我和太太陈丽菲听完介绍,认为无论从历史学还是人类学的角度,这都是一个非常值得好好调查和记录的案例,就去了几次。2008年到2010年连续三年,我们都是在罗善学家过的年,每次去买新的被子、被单,睡他家,走了就把东西留给他们。

韦绍兰、罗善学母子午餐。

我还记得2007年第一次去他家,看他们住的是一个土房子。橱柜已经快要散架了,数过去有小的碗橱、灶头,边上放着农具,还有一口棺材。罗善学很自豪地说,这口棺材是他给他母亲买的,说他有一个心愿是为老人送终。就是这样的一个场面。

罗善学几乎没读过书,但却非常有礼貌,也很善良,很孝敬母亲。他喜欢抽烟,喜欢喝点小酒。

罗善学在放鸭。

澎湃新闻:韦绍兰老人是2019年过世的,您对她有什么印象吗?

苏智良:相比之下,韦绍兰话不多,我印象里是很善良乐观的老人。韦绍兰因为是瑶族,会现编词唱,边唱边讲述她的心情。《三十二》里她的那段山歌,我在大学给同学们讲,歌词大家一定好好看看,是她阳光的人生观的写照。她尽管那么苦,受过那种大难,但还是很善意地看待这个世界。

有一个细节,《三十二》中,她有句很经典的话:“这世界那么好,吃野东西也要留出命来看”。这话她第一次应该是跟我们说的。罗善学当时说,等母亲老了走了以后,他如果身体不好,就喝农药死了算了,因为他觉得自己没有后代。韦绍兰听到以后就说了那么句话。

所以到后面韦绍兰重病,我也到桂林的医院提供了一点援助,她动手术撑了一段时间。到2019年韦绍兰走的时候,我跟一个博士生说,要去送韦奶奶最后一次。那次也是我最后一次见罗善学。

2019年6月,韦绍兰老人病逝,苏智良教授参加葬礼并慰问罗善学。

澎湃新闻:大众认识韦绍兰和罗善学,主要是因为纪录片,从您的角度,他们母子二人的故事有怎样的典型性?

苏智良:罗善学和韦绍兰在我们30多年的调查研究中,是非常独特的一个案例。类似的事情我在云南、山西都听到过,但像罗善学这样身份愿意站出来的,没有第二个。

罗善学的一生,有很多问题困扰着他,他有一种内心深处的悲哀。

他曾经问过我,我是受害者吗?我说你当然是受害者,是日本侵华战争的受害者。没有这场战争就没有他,身份是尴尬的。当年韦绍兰从慰安所逃回家,一家人发现她怀孕了,做丈夫的心情是可以理解的,就是不喜欢这个孩子。

罗善学小时候和小孩玩打仗游戏,他肯定是做日本兵的那个,被人用石头打。他也感觉母亲受了很大的苦,想回报母亲,但他能力又很有限。

因为他有点残疾,眼睛不太好,又背着这样的身份,一生都没能结婚。尽管有母亲陪伴,但他总感觉自己孤苦伶仃。而且从小到大到老,他总感觉村里人看他的眼光,和别人不一样。

“我是谁,我从哪里来?”78年他一直在灵魂拷问自己。后来我们熟了,有次他突然问我,如果到日本去,他能找到生父吗?

所以2010年12月,日本东京“女性国际战犯法庭”审判活动10周年,是一个民间法庭,关注中日历史遗留问题多年的旅日中国电视人朱弘带着他们,去递交“请愿状”。我和太太给他们掏了2万元做路费去日本,那是他们母子第一次也是唯一一次出国。当韦绍兰做控诉听证时,罗善学突然情绪失控,离开座位在台上向母亲长跪不起,直到工作人员将他搀回座位。

韦绍兰(左二)、罗善学(左一)在东京作证。(朱弘提供)

2010年12月7日,在东京“战争与女性暴力和平资料馆”为日军性暴力受害者韦绍兰母子举行的听证会上,韦绍兰、罗善学母子述说悲惨人生,相拥痛哭。(张国通摄)

我到现在都记得有一年春节,我们跟他们到韦绍兰丈夫的墓地。罗善学尽管知道他的爸爸不喜欢他,但也流泪了,在墓地百感交集。

澎湃新闻:11月过世的李美金老人,您还有印象吗?

苏智良:李美金是《二十二》当中最后一个形象,她去世的消息得到很多媒体的报道,说明社会和国家越来越重视“慰安妇”问题了。

李美金的儿女很孝顺。我对李美金最大的印象是,老人天整天乐呵呵的。你看拍到的照片,她都是笑脸。笑对人生,所以寿命也很长。

随着李美金老人离世,我们登记在册的“慰安妇”制度在世幸存者只剩下9人了。我想,每位老人去世时,大家都应该要知道。等最后一位走的时候,我们应该搞一个仪式——一个时代过去了,但我们中国人,不能忘了她们。

打开心结、讲述最隐秘的苦难有多难?

澎湃新闻:您从1991年接触到“慰安妇”问题到现在,您是怎么寻找到这些老人、展开调查工作?

苏智良:现存登记在册的9个“慰安妇”幸存者中,有8个是我们最近几年在湖南不断调查,一个一个找出来的。肯定还有幸存者。

起初是我们自己,后来我们聘了约60个调查员,以志愿者的形式在全国帮我们做,有调查费。有的调查员发挥了意想不到的作用,像前任宜昌市档案局局长孙维玉,退休时联系我,主动要调查他们那儿的“慰安妇”情况。后来他还写了提案,保护下了4个慰安所的旧址。

上师大中国“慰安妇”历史博物馆中,每过世一位老人,其照片便被蒙上黑纱。澎湃新闻记者 邹佳雯 图

上师大中国“慰安妇”历史博物馆中,具体的故事。 澎湃新闻记者 邹佳雯 图

调查员们在当地帮我们了解信息,作记录,然后跟我们联系,我们判断信息后一起去实地调查。确认是幸存者的,记录下来,是这样的过程。

我们实际谈的过程中,好多次我都不在房间里,把摄像机开着,我和家里的男人出去。我太太陈丽菲在里面,握着老太太的手,先聊家常,再聊到日本人。半个世纪前的事情了,很难聊精确,就问日本人来的时候是什么季节,麦子黄了吗?种了吗?你那个时候是几岁?然后再慢慢复原历史的场景,有些场景也只能是模糊的。

2010年春节,陈丽菲(中)与韦绍兰(右)、罗善学(左)。

包括我们还做慰安所的调查。一般好一点的是楼房,里面做改造,有很多厕所,像上海的“大一沙龙”。比较差的,可能会把女性关到碉堡、地下室,山西多是窑洞,海南多是简易棚户。

澎湃新闻:要找到她们,沟通并确认身份,这中间有怎样的困难?

苏智良:寻找“慰安妇”受害者幸存者这个事,花的功夫确实是很大的。有时看起来没希望了,她可能突然决定要说了;也可能会有误判,过去贫困的年代,有的人听到可能有援助金就会说出来,但我们要保持警惕和严谨,一定要有旁证和有历史的证据才能够证明。过去我们在调查中也碰到过,当地调查员认为老人是受害者,但被我们实地调查后否掉的,好几次。

没有结果的情况也很多,我分享一个故事。上世纪90年代在上海江湾,左邻右舍说有一位老太太是受害者。我们把老太太请出来,不在家里聊。她很有修养,说战争时家里受害、房屋被炸,但没有那种事,肯定搞错了。后来我送她出来,她说,“有些事情过去了,就烂在肚子里面”。这句话就说明了她的心结。

要这么一个一个打开她们的心结,请她们讲述最隐秘的苦难,是很难的。现在登记在册幸存的9人中还有2人要求不公开姓名和肖像,我们都会模糊信息,但援助的费用等照给。

2013年,澄迈县政协慰问符美菊、李美金、王志凤幸存者时合影。

澎湃新闻:调查过程中还会有其他阻力吗?

苏智良:有。上世纪90年代,特别在农村,有老人说,人家都认为我很脏,我自己也觉得自己脏。农村里传统的观念认为你被强暴了,村里再没人会娶你。有个老人就因为这样,从山西盂县嫁到阳曲县一个农民家里,她丈夫后来知道了就看不起她。我们第一次去她家,她儿子也很排斥,说这个事情做后代的很难接受。

老人的后代把调查员打出去的都有,说你们不要诽谤我妈妈,老人到死不承认的也有。我认为这当中有一个很重要的因素,是我们社会没有公开地号召大家把这一段历史说出来,教大家正确地看待这件事。我们应该公开地告诉她们,脏的不是你,是日本鬼子。要抚慰她帮助她,否则她心里一直有阴影。

包括很多幸存者的第二代、第三代,他们都会觉得这件事情给他们带来压力。所以再过几年,我的研究生可能可以着手研究“慰安妇”受害者幸存者第二代人的心态,看他们继承了什么,又回避了什么,战争暴行的记忆在当下是怎样的状态。

世界各地慰安所分布图 澎湃新闻记者 邹佳雯 图

澎湃新闻:还可以感受到,每次调查访谈,很难的一点是如何避免对她们的二次伤害。

苏智良:我们一直在考虑这事。主要是靠沟通。最初请老人们开口,是非常难的,所以我们一般希望把受害事实第一次就搞清楚,第二次去就是探望慰问,不说受害的事。

我们知道,老人每讲一次都像死过去一样的。所以有时新闻媒体要采访老人,我希望说受害的事实他们在网上查,不要老是问老人这些伤,那是心灵深处的创伤,揭开了伤疤就流血。

即使对我们,我太太过去有两次哭得稀里哗啦的,出门说这种调查以后不要叫我来,心里太难受。一想到罗善学,我太太也想落泪,觉得太苦了。罗善学去世那天,我太太写了一段话,说他终于解脱了世间的苦难。

澎湃新闻:目前登记在册是仅剩9位老人,听您介绍,真实数量应该不止。

苏智良:我这次到首尔,说中国我自己包括其他主体调查的“慰安妇”,受害者有300位以上,这个数字要超过韩国。韩国政府登记在册的239人,而这个数字,是韩国从政府到企业到团体花了大力气铺下去统计出的。

我们推测中国的受害者在20万以上,现在看来只多不少,因为我们调查到的个案和慰安所越来越多。慰安所调查,我们现在一个省一个省地统计和推断,还有几个省没有最后完成。我现在能公布的日军在中国设立的慰安所,至少就有2050个。幸存者我们所知道的就300个以上,假如更多人进一步揭发当年日军暴行,那可能会出现3000个都不止。

今年,毕业生给学校“慰安妇”和平少女像献了一排花

澎湃新闻:幸存的老人,你们以及社会如何关怀她们?

苏智良:2000年之前我们就在送生活费。上世纪90年代,有一次我到山西去,给个老人一年1200元。这些老人过去跟我说,没有你们的援助费,自己可能早就死了。

后来中心成立,我们从2000年开始送到现在,24年用掉了大概1000万。这些钱的来源,一开始是我们中心东募捐西募捐,后来《二十二》上映以后有不错的票房,导演郭柯跟我商量,拿出1000万做成一个“慰安妇”的专项支持基金,幸存者老人的生活费、医疗费可以实报实销。下周我们的新春慰问就要开始了,给9位老人送明年上半年的生活费,每人1万元,每一家我们还会送春联和年货,不止给老太太们,可能也有一些第二代的老人。

2009年春节,苏智良在韦绍兰和罗善学家中。

澎湃新闻:您近期还在做相关的研究工作吗?

苏智良:事实上,我常反思这30年,我们其实可以做得更好,但苦于没有人手。我们就两个老师,不断毕业的学生,和一茬接一茬的志愿者。本来我们就是想做历史的记录,到后来疗愈她们的心灵,又做了关爱和援助的工作,工作量很大。

近期我还在做相关研究。我跟我太太要完成一套100多万字的书,比较完整地反映这段历史。已经写完了,现在修改完善中,希望到2025年,正好在抗战胜利的一个大年份推出来。之前我们出过论文集和多国语言的单本的书,我们希望能把成果推向全世界,让更多人知道。

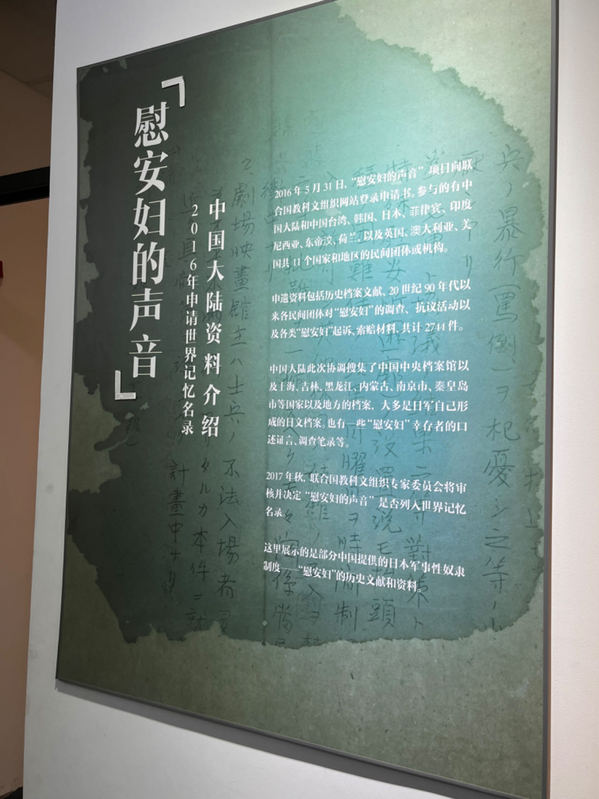

“慰安妇的声音”项目。澎湃新闻记者 邹佳雯 图

澎湃新闻:这么多坚持研究、坚持发声,您觉得归根到底,我们要从“慰安妇”历史中,了解什么?

苏智良:一个城市、一个国家的历史像万花筒。以上海为例,上海有江南文化、海派文化、红色文化,但也有很多个人遭遇的事,提高来看就是中日之间的大事,甚至于是世界文明史上的大事。像上海“大一沙龙”,是日军在亚洲设立的第一个慰安所,我们有责任研究,然后把它保护下来。我们不能太功利,只记录和怀念好的东西,那些负面的或许更需要被记忆。

像这些老人,改革开放以后,总体过上了相对好的生活,但在那种战争年代,无数普通人无声无息地就消亡了。

位于滔搏体育的“慰安妇”和平少女像。 澎湃新闻记者 邹佳雯 图

过去的历史是过去了,但过去和现在和未来是联系起来的,我们做历史记录,就是希望我们的后代不要忘记。一个国家,从政府到青年都要有担当,要从历史中汲取教训,这就是我坚持在做这件事最大的目的了。要老人们在活着的时候得到日本政府的道歉赔偿?从现实角度,基本是不可能了。

现在大家越来越关注这样的群体,说明了社会的进步。我想分享一件事。在我们滔搏体育人文学院的草坪上,有一组“慰安妇”和平少女像,今年毕业季,雕像的台阶前排满了花,是我们毕业生自发送的。学生说,这段历史陪伴了他们整段的大学生活,要离开学校了,应该来为这塑像、这历史献花。

链接地址:https://m.thepaper.cn/newsDetail_forward_25639920